El acné es un tema de preocupación para muchas personas, especialmente en las personas jóvenes pero afecta también a otros grupos de población; por ello con los años la etiqueta de "no comedogénico" ha ido ganando competencia comercial. Por "no comedogénico" se entiende que el producto no produce acné. Ahora bien, los comedones y el acné inflamatorio tienen vías de desarrollo diferentes y las maneras en que se prueba que un producto no es ni comedogénico ni "acnegénico", en el sentido de acné inflamatorio, son diferentes.

Las causas del acné son variadas y además dispares, pero entre ellas a veces se encuentran los propios cosméticos que usamos, a veces irónicamente los que usamos para intentar evitar el acné.

|

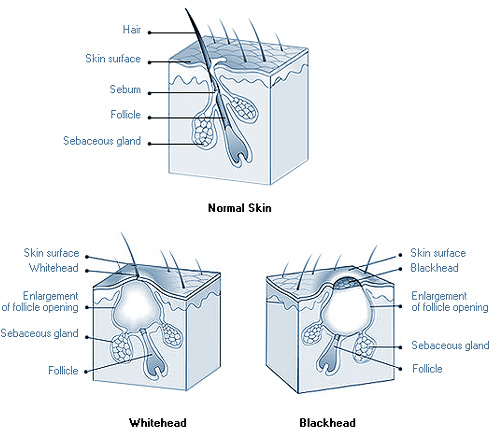

| Formación de un comedón |

Comedogenicidad

Los comedones se generan cuando el patrón de queratinización que se da dentro del folículo sebáceo cambia. Esto se expresa como un cambio en la producción de queratina en los queratinocitos y en una reducción de los gránulos lamerales (1) Se da también un incremento en la actividad miótica (2) El resultado es que los queratinocitos no se desprenden adecuadamente llevando a un "bloqueo" del conducto folicular. No se sabe con exactitud qué genera estos cambios pero el resultado es lo que llamamos micro-comedón. Si el proceso no mejora y se sigue acumulando material queratinizado el folículo se vuelve visible en la superficie de la piel como un bulto y si la acumulación es suficiente el folículo se distiende y se da un comedón abierto, llevando a lo que llamamos puntos negros (el color negro surge de la oxidación de los lípidos cuando llegan a la superficie de la piel). Los métodos que miden la comedogenicidad por tanto se centran en cuantificar los "tapones" de queratinocitos que pueden darse a raíz del uso de un producto.

|

Intervencíón de la bacteria P. Acnes en la formación de acné inflamatorio |

Acnegenicidad

Término poco común en español, no sin embargo en inglés; designa la capacidad de que se genere una lesión diferente. Empezamos también con un "tapón de queratinocitos", lo cual genera una acumulación extra de sebo en la zona y aquí lo que entra en juego es la conocida P.Acnes. El conducto folicular se expande hasta que se produce una rotura que libera la bacteria y sus productos metabólicos en las zonas adyacentes de la piel. Empiezan como consecuencia una serie de respuestas inmunológicas y un proceso inflamatorio característico.

El proceso en ambos casos, por tanto, es diferente. La etiqueta de "no comedogénico" sin embargo se usa en general para referirse a productos que no causan ni comedones ni acné inflamatorio. Ahora bien: ¿cómo se mide y qué tan universal es?

Modelos de Prueba

Se han usado tanto modelos animales como modelos humanos para intentar medir la comedogenicidad de varias sustancias, en ambos casos se aplica dicha sustancia de manera repetida sobre la piel del sujeto experimental en un periodo de entre 2-4 semanas. El número de lesiones híperqueratósicas se compara con controles positivos y negativos.

Modelos animales

Comúnmente se prueba en orejas de conejo, ya que los folículos de esta zona tienen muchas similitudes estructurales con los folículos sebáceos humanos. Hasta el desarrollo de los movimientos animalistas en torno a los años 80 era el tipo de prueba más común y además una muy rutinaria: consiste en aplicar el producto o ingrediente a testar en la parte interna de la oreja del conejo una vez al día durante un periodo variable de entre dos y cuatro semanas (se extendió el periodo de tiempo a cuatro semanas para intentar determinar los efectos del producto sobre sectores de población particularmente sensibles a la exposición del producto, el problema es que la diferencia de sensibilidad respecto de la población general lleva a veces a falsos positivos, por contra los productos que superan la prueba de las cuatro semanas tienen un potencial muy bajo de generar comedones incluso en personas con tendencia a tener acné). La oreja contraria en la que no se aplica el producto se usa como control. Transcurrido este periodo se mide el nivel de híperqueratinización folicular en la zona donde se aplicó la sustancia y posteriormente se elaboran con frecuencia tablas siguiendo un modelo numérico que determinan el nivel de comedogenicidad en función de una escala dada. Este tipo de pruebas demostraron que hay ciertos compuestos empleados en cosmética que tienen capacidad de generar o aumentar la posibilidad de que se den comedones, siendo además compuestos de naturaleza variada. Ahora bien, se observó que si estos materiales eran modificados de diversas formas cambiaban a veces radicalmente su comedogenicidad, hasta el punto de llegar a ser nula; por ejemplo Fulton (3) demostró que la PEG- 16 Lanolin que tiene una comedogenicidad muy alta (4 sobre 5) pasaba a ser no comedogénica si la transformamos en PEG-75 Lanolin, es decir, si esta pasa a tener moléculas más grandes y a ser más hidrosoluble. Kligman y Mill (4- 2) mostraron que el potencial comedogénico de los aceites vegetales por su parte es dosis-dependiente, llegando a abolirse si se los diluye con aceite mineral en un 25%. Gracias a estas observaciones pasó a considerarse la relevancia de testar la comedogenicidad del producto final y no la de ingredientes aislados (5). Fulton y varios colegas (4, 6) testaron la comedogenicidad de varias sustancias (sobre una escala de entre 0-5), parte de los resultados los podéis consultar en la tabla de abajo (Tabla 1).

Es importante mencionar que la capacidad irritante de un producto no se corresponde con su comedogenicidad. El Sodium Lauryl Sulfate por ejemplo puede llegar a ser muy irritante y sin embargo su comedogenicidad es nula (7- 11). Por el contrario por ejemplos muchos ésteres -como el Isopropyl Isostearate- que tienen una capacidad irritante relativamente baja son altamente comedogénicos.

Como comentamos los comedones son diferentes que el acné inflamatorio, sin embargo normalmente y sobre todo desde el punto de vista comercial no se diferencian pero los comedones tardan un tiempo en formarse y con frecuencia un producto puede ser no comedogénico pero causarnos acné inflamatorio, que tiene un proceso de desarrollo más rápido.

Modelos humanos

Los modelos humanos se desarrollaron para medir tanto la comedogenicidad como la "acnegenicidad", siendo nuevamente Kligman y Mill los primeros en describir esta metodología en el año 1982 (8). En este modelo se aplican hasta seis sustancias diferentes en la parte de alta de la espalda durante unas 48-72 h bajo un parche oclusivo o, si es necesario, semioclusivo. Estos se aplican tres veces a la semana durante cuatro semanas para dar un tiempo total de exposición continua de unos 28 días. Posteriormente se realiza una biopsia sobre la zona y se vuelve a medir la híperqueratinización folicular y se cuantifica en una escala de entre 0-3 a la par que se comparan los resultados con controles positivos y negativos. Mills y Kligman mostraron que este modelo tiene resultados similares a los que proporciona la prueba en conejos durante una duración de dos semanas (Pearson r = 0.994, n = 32 ingredientes cosméticos o productos). Aun así la oreja del conejo parece ser algo más sensible.

Aplicación comercial

En último término sin embargo los resultados se deben poner en correlación con la experiencia de los consumidores, que no solemos diferenciar entre acné inflamatorio o comedones. Normalmente se suele realizar una prueba con el producto final, y para ello se pide a un grupo de consumidores que prueben el producto durante un periodo de tiempo variable (9 - 12). Se miden los comedones, pústulas y pápulas existentes en la piel del sujeto antes de empezar a usar el producto y luego se vuelven a medir en intervalos fijos. En un periodo de tan solo una semana se puede observar si el producto tiende a producir irritación, que puede llevar a acné inflamatorio. Posteriormente se emplean evaluaciones tras tres y seis semanas de uso del producto para valorar su potencial comedogénico y acnegénico.

Se suelen incluir además dos grupos híper-sensibles, por ejemplo un grupo con una piel muy sensible ante el uso de surfactantes como grupo que representa a las personas con la piel muy sensible y por otro lado un grupo de personas con una tendencia clara a desarrollar acné. Es posible introducir otros subgrupos dependiendo de cuál sea el público del producto, lo importante es que las condiciones de comedogenicidad y acnegenicidad que estos subgrupos muestran no se corresponden con las del grupo general y deben ser tenidas en cuenta.

Conclusiones personales

- Aunque son datos más o menos generalizables, no son universales, es decir, que algo puede ser muy comedogénico y no generarnos acné y viceversa. Naturalmente son estimaciones con una probabilidad detrás ganada a partir de la repetición en varios individuos y gracias a los criterios que hemos visto, pero aun así no son datos universales sino "probabilísticos", es una diferencia fundamental.

- Es inútil hasta cierto punto evitar por ejemplo el aceite de coco a muerte porque es bastante comedogénico porque como vimos, la comedogenicidad de un mismo ingrediente varía por ejemplo dependiendo de la interacción con otros ingredientes de la fórmula. Lo que debe de ser no-comedogénica es la fórmula final, el producto acabado puede por tanto incluir ingredientes comedogénicos aplicados de forma aíslada y seguir siendo, globalmente, un producto no-comedogénico.

- Como es obvio y a pesar de que mucha gente lo cree no hay una relación directa entre la oclusividad y la comedogenicidad, el aceite mineral es un buen oclusivo y su comedogenicidad es nula, por ejemplo. Yo he leído a veces que el problema con usar productos oclusivos es que igual si usas un producto que lleve algo que te produce acné y luego además que incluye un buen oclusivo como el mismo aceite mineral aunque el oclusivo en sí no lo sea igual puede agravar la comedogenicidad del producto que sí lo es en la piel de cada uno. La verdad es que no sé hasta qué punto esta tesis de autoría difusa - porque son ideas que he leído por aquí y allá, no tengo ninguna fuente fidedigna a mano- sea cierta o no, habría que ver si lo que comentamos de que a veces se usan parches semioclusivos en lugar de oclusivos afecta en este sentido, he intentado buscar algo pero la verdad no saco nada en claro. Personalmente como siempre yo creo que si tiene algo de verdad, será más complejo y por ello creo que no se pueden sacar medidas simplistas en un plano práctico.

- También por otro lado que un producto sea libre de aceites no garantiza que sea no comedogénico y viceversa, es decir, que no todos los lípidos son comedogénicos ni todo lo que lo lleve lo es. El ejemplo puede ser nuevamente el mismo aceite mineral. Hablamos un pelín más del aceite mineral aquí.

- La gente tiende a confundir por tanto comedogenicidad, el hecho de ser lípidico o no y oclusividad. Son cosas diferentes que, incluso si quizá tienen alguna interrelación esta no pasa por la confusión terminológica. La posible intersección entre las tres además es primero dubitable en parte y por otro lado en parte también muy subjetiva, pero eso tampoco implica que a un nivel teórico podamos hacer mejunjes.

- Hay una lista muy larga de ingredientes y su comedogenicidad dando vueltas por la red de fuente desconocida, no sé qué tan fiable sea la verdad. Lo que cito arriba es el resumen de una serie de estudios a los que se puede referir sin problemas; yo he tenido problemas para saber a veces si un producto es comedogénico o no porque por la red hay un montón de información contradictoria y es un problema solo en caso de que busquemos la comedogenicidad de un producto que aplicaríamos directamente en la piel, por ejemplo un aceite, pero es complicado encontrar información fiable la verdad, si conocéis alguna buena fuente sería interesante que la aportáseis :)

- También por otro lado que un producto sea libre de aceites no garantiza que sea no comedogénico y viceversa, es decir, que no todos los lípidos son comedogénicos ni todo lo que lo lleve lo es. El ejemplo puede ser nuevamente el mismo aceite mineral. Hablamos un pelín más del aceite mineral aquí.

- La gente tiende a confundir por tanto comedogenicidad, el hecho de ser lípidico o no y oclusividad. Son cosas diferentes que, incluso si quizá tienen alguna interrelación esta no pasa por la confusión terminológica. La posible intersección entre las tres además es primero dubitable en parte y por otro lado en parte también muy subjetiva, pero eso tampoco implica que a un nivel teórico podamos hacer mejunjes.

- Hay una lista muy larga de ingredientes y su comedogenicidad dando vueltas por la red de fuente desconocida, no sé qué tan fiable sea la verdad. Lo que cito arriba es el resumen de una serie de estudios a los que se puede referir sin problemas; yo he tenido problemas para saber a veces si un producto es comedogénico o no porque por la red hay un montón de información contradictoria y es un problema solo en caso de que busquemos la comedogenicidad de un producto que aplicaríamos directamente en la piel, por ejemplo un aceite, pero es complicado encontrar información fiable la verdad, si conocéis alguna buena fuente sería interesante que la aportáseis :)

- El resumen creo que es que en el fondo no hay más manera de saber si un producto te da acné o no que...probándolo, son tantas las variables que pueden llevar a que el producto resulte comedogénico que simplemente mirando los ingredientes no se puede saber a ciencia cierta; aun así creo que se pueden tener en cuenta ciertas cosas, yo por ejemplo suelo preferir por este tema ceñirme a productos con aceite mineral y evitar sin tampoco dejarlos de lado del todo los aceites vegetales, simplemente porque aunque eso no garantice que el producto final no me vaya a dar acné, al menos reduce la posibilidad (o probabilidad, que no son lo mismo por cierto) de que lo haga.

- Cabría cuestionarse si un producto puede generar de un día para otro acné inflamatorio considerando que en las pruebas en humanos se observan las primeras fases del acné inflamatorio en un periodo de entre aproximadamente una semana. En el caso de los comedones como vimos su formación es mucho más paulatina. En mi experiencia sí me ha pasado, desde mi percepción subjetiva, que de un día para otro un producto me vaya mal y me haya dado muchos granitos. Pero ya sabéis que la experiencia subjetiva suele fallar con frecuencia, así que la verdad no sé hasta qué punto se pueda saber si un producto nos da acné hasta que no hayan pasado varios días, ojo digo que no lo sé, no que no pase, pero nuevamente cabría cuestionarse sobre todo la problemática de la subjetividad a la hora de juzgar un producto, como ya he comentado otras veces la simplificación si nos lleva a algún lado es a juicios probablemente erróneos. A veces parar y decir "no tengo ni idea", lo cual es una realidad para mí y para casi todos los que leen esto...es lo mejor.

- Finalmente es necesario comentar que el término "no comedogénico" al igual que por ejemplo el de "hipoalergénico" no tiene ningún control legislativo, es decir, que son en resumidas cuentas atractivos comerciales. Eso no quiere decir que la marca no haga sus pruebas sobre el producto, lo que quiere decir es que no hay un criterio común y objetivo que es lo que da orden y con él seguridad al consumidor.

- En resumidas cuentas: no hay ninguna autoridad que fije de manera cerrada qué ingredientes son comedogénicos primero porque la comedogenicidad de algo no es universal y segundo porque no hay correlación directa entre la comedogenicidad de un ingrediente aislado y su presencia en una fórmula más compleja, con lo cual crear un "estándar" es complicado. ¿Hasta qué punto es útil entonces como etiqueta comercial? Como mínimo nos indica que la marca considera que ese producto se ha formulado teniendo en cuenta a las personas con la piel acneica, lo cual tiene una relevencia limitada por los factores que consideramos inmediamente arriba, pero bueno, lo importante es recordar qué designa, que no es un término médico ni regulado en su aplicación cosmética por instituciones competentes al respecto y por último, recordar sus muchas limitaciones en la praxis. En último término uno no sabe cómo le irá el producto en este aspecto hasta que lo prueba, lamentablemente.

- Yo personalmente menos alguna cosas básicas como lo que dije de preferir aceite mineral, siliconas, etc. sobre otras cosas y evitar compuestos muy, muy comedogénicos y sobre todo ante la duda no lanzarme con productos quizá comedogénicos puestos por sí solos -un aceite, por ejemplo, como comentamos- no le presto mucha atención, lo veo como un reclamo publicitario de poco peso.

- Cabría cuestionarse si un producto puede generar de un día para otro acné inflamatorio considerando que en las pruebas en humanos se observan las primeras fases del acné inflamatorio en un periodo de entre aproximadamente una semana. En el caso de los comedones como vimos su formación es mucho más paulatina. En mi experiencia sí me ha pasado, desde mi percepción subjetiva, que de un día para otro un producto me vaya mal y me haya dado muchos granitos. Pero ya sabéis que la experiencia subjetiva suele fallar con frecuencia, así que la verdad no sé hasta qué punto se pueda saber si un producto nos da acné hasta que no hayan pasado varios días, ojo digo que no lo sé, no que no pase, pero nuevamente cabría cuestionarse sobre todo la problemática de la subjetividad a la hora de juzgar un producto, como ya he comentado otras veces la simplificación si nos lleva a algún lado es a juicios probablemente erróneos. A veces parar y decir "no tengo ni idea", lo cual es una realidad para mí y para casi todos los que leen esto...es lo mejor.

- Finalmente es necesario comentar que el término "no comedogénico" al igual que por ejemplo el de "hipoalergénico" no tiene ningún control legislativo, es decir, que son en resumidas cuentas atractivos comerciales. Eso no quiere decir que la marca no haga sus pruebas sobre el producto, lo que quiere decir es que no hay un criterio común y objetivo que es lo que da orden y con él seguridad al consumidor.

- En resumidas cuentas: no hay ninguna autoridad que fije de manera cerrada qué ingredientes son comedogénicos primero porque la comedogenicidad de algo no es universal y segundo porque no hay correlación directa entre la comedogenicidad de un ingrediente aislado y su presencia en una fórmula más compleja, con lo cual crear un "estándar" es complicado. ¿Hasta qué punto es útil entonces como etiqueta comercial? Como mínimo nos indica que la marca considera que ese producto se ha formulado teniendo en cuenta a las personas con la piel acneica, lo cual tiene una relevencia limitada por los factores que consideramos inmediamente arriba, pero bueno, lo importante es recordar qué designa, que no es un término médico ni regulado en su aplicación cosmética por instituciones competentes al respecto y por último, recordar sus muchas limitaciones en la praxis. En último término uno no sabe cómo le irá el producto en este aspecto hasta que lo prueba, lamentablemente.

- Yo personalmente menos alguna cosas básicas como lo que dije de preferir aceite mineral, siliconas, etc. sobre otras cosas y evitar compuestos muy, muy comedogénicos y sobre todo ante la duda no lanzarme con productos quizá comedogénicos puestos por sí solos -un aceite, por ejemplo, como comentamos- no le presto mucha atención, lo veo como un reclamo publicitario de poco peso.

¿Le dais importancia a que un producto sea no comedogénico?

Fuentes

- "Acnegenicity and Comedogenicity Testing for Cosmetics", F. Anthony Simion, Handbook of Cosmetic Science and Technology, Ed. Marcel Dekker, Inc., 2001.

(1) JS Strauss. Sebaceous Glands in ‘Dermatology in General Medicine’ Eds. Fitzpatrick TB,

Eisen AZ. Wolff K. et al., 4th Edition vol 1, p 709–726 (1993).

(2) G Plewig, JE Jr Fulton,AM Kligman. Cellular dynamics of comedo formation in acne vulgaris.

Arch Dermatol 102: 12–29, 1971.

(3) JE Jr Fulton, Comedogenicity and irritancy of commonly used ingredients in skin care products.

J Soc Cosmet Chem 40: 321–333, 1989.

(4) AM Kligman, OH Jr Mills. Acne Cosmetica. Arch Dermatol 106: 843–850, 1972.

(5) OH Jr Mills, RS Berger. Defining the susceptibility of acne-prone and sensitive skin populations

to extrinsic factors. Dermatol Clinics 9: 93–98, 1991.

(6) JE Jr Fulton, SR Pay, JE III Fulton. Comedogenicity of current therapeutic products, cosmetics,

and ingredients in the rabbit ear. J Amer Acad Dermatol 10: 96–105, 1984.

(7) WE Morris, SC Kwan. Use of the rabbit ear model in evaluating the comedogenic potential

of cosmetic ingredients. J Soc Cosmet Chem 34: 215–225, 1983.

(8) G Plewig, JE Jr Fulton, AM Kligman. Pomade Acne. Arch Dermatol 101: 580–584, 1970.

(9) EM Jackson, NF Robillard. The controlled use test in a cosmetic product safety substantiation

program. J Toxicol Cut & Ocular Toxicol 1: 117–132, 1982.

(10) OH Jr Mills, RS Berger, TJ Stephens et al. Assessing acnegenic and acne aggravating potential.

J Toxicol Cut & Ocular Toxical 8: 353–360, 1989.

(11) EM Jackson. Clinical assessments of acnegenicity. J Toxicol Cut & Ocular Toxicol 8: 389–

393, 1989.

(12) A Ghassemi, R Osborne, KA Korman, et al. Demonstrating the ocular safety of an eye cosmetic

product using alternatives to animal eye irritation tests. Poster at the Society of Toxicology. Meeting in Cincinnati, OH, March 1997.